*この記事はアフィリエイト広告を利用しています

下水道管が通っていない地域に家を建てると「浄化槽」の設置が必要です。近くの大きな通りは下水道管が通っているのに自宅付近だけ通っていない場合も設置が必要。

そこで浄化槽を設置した後の年間の維持費、清掃や点検などまとめました。

- 浄化槽の年間維持費

- 浄化槽の点検、清掃について

- 浄化槽と上手く付き合う方法

同じ市町村にある実家は下水道だったので、浄化槽については全くの初心者だった私が、戸建てを建てた事により浄化槽を使用する事に。

やはり維持費用が高額になる事が1番の不安でしたが、現状は年間5万円弱に収まっています。

浄化槽の設置する戸建てに住む方の参考になれば嬉しいです。

【浄化槽】とは

簡単にいうと、生活排水をキレイにしてくれる小型の汚水処理装置。

- トイレの排水

- キッチンの排水

- お風呂の排水

- 洗濯の排水

日本の人口1億2399人(2024年2月1日現在)が生活排水をそのまま川に流すと水環境が汚染されます。下水道管が通っている地域は生活排水は下水道管へ、通っていない地域は浄化槽で水を綺麗にして放流する仕組みです。

【浄化槽】年間の維持費

わが家の場合の浄化槽の年間の固定の維持費は年間5万円弱。

\詳しい内訳🔍/

\わが家の浄化槽の種類と容量/

- メーカー :クボタ KZⅡ-5

- 容量 :5人槽

*容量の大きさ、業者によって費用は変わります。

| 項目 | 1年の実施回数 | 金額 |

|---|---|---|

| 保守点検 | 3回 | 16,500円(5,500×3回) |

| 清掃費 | 1回 | 17,000円 |

| 法定検査 | 1回 | 12,000円 |

これにブロアーの電気代も加算されるので、だいたい年間5万円弱。月に換算すると、約4,200円の計算になります。

これは最低限かかる維持費です。修理、清掃が1年に1回で間に合わないとなると、プラスで費用が発生します。

【浄化槽】年間の維持費①保守点検

わが家の保守点検にかかる年間の維持費は16,500円。

保守点検は4月に1回(年に3回)実施する義務があるそうです。

- 浄化槽の点検

- 調整や修理

- 消毒の補充

保守点検は契約時に何月に実施すると決めたら、あとは業者さんのタイミングで来て点検してくれました。

時間にして30分くらいで終了でした。

点検後、保守点検の記録をポストに入れてくれるので予定を合わせる必要はないです。

時期が近づいたら浄化槽を開けやすいよう、車など上に止めないでおくのがおすすめ👍

【浄化槽】年間の維持費②清掃

わが家の清掃にかかる年間の維持費は17,000円。

清掃は年に1回以上は必要みたいです。

浄化槽内に溜まった汚泥を引き抜く作業。浄化槽のくみ取りとも言われてますよね☺

浄化槽の汚れ具合によって、清掃のタイミングが早まる事もあります。そうするとわが家の場合でいうと年間の清掃の維持費が17,000円×2回で34,000円に。

後述しますが、浄化槽を使う上での注意をしっかり守って使うことが大切です。

出来ることなら清掃の回数は最低限でいけたら家計は助かります👐

【浄化槽】年間の維持費③法定検査

わが家の法定検査にかかる年間の維持費は12,000円。

法定検査は年に1回実施する義務があるそうです。

- 保守点検、清掃が適正に行われているかの専門機関が検査

保守点検は業者さんに実施してもらっているから法定検査は受けなくてもいいのでは?

↑これ私の頭にすぐ浮かび、浄化槽の維持で省略できる部分かなと思ってましたが、実際は保守点検と法定検査は全くの別物のようです。

保守点検、清掃がきちんと実施できているかの検査が法定検査。浄化槽法で法定検査は年に1回受けないといけないと定められています。

不在実施同意書を提出すれば、検査をしてくれます。

時期が近づいたら浄化槽を開けやすいよう、車など上に止めないでおくのがおすすめ👍

第1回目という事もあり、検査の日は在宅にしましたが、合図をされたらトイレ、お風呂、キッチン、洗面台の水を数秒流すよう指示をされたくらいで簡単作業でした。

時間にして30分弱くらいで終了でした。

【浄化槽】自分で管理すること

日頃から自分でも浄化槽の掃除をした方がいいの?

↑答えは、「NO!」です

自分で浄化槽の掃除、点検は一切不要。全て業者に任せておけばいいのでここは安心できるかなと思います。逆に自分で浄化槽をあけると落下したり、ケガをすると危険です。

管理が必要なことは、

- 保守点検、清掃の書類は3年保管

法定検査の時に保守点検の結果を記録した書類の提出を求められるので、すぐ取り出せるよう浄化槽関係の書類をまとめてておくのがおすすめです。

わが家の場合でいうと、保守点検の結果を記録した書類はA4用紙1枚のみ。契約書などまとめて保管してもA4クリアファイルに十分収まるくらいの書類の量です。

【浄化槽】日常の生活で気をつけていること4選

浄化槽は正しく使用しないと、臭いが気になったり、清掃の回数が増えたり、詰まったりする恐れがあります。

日常生活で気をつけている事を4つにまとめました。

- トイレットペーパー以外は流さない

- 油を流さない

- 洗濯洗剤は適量を心がける

- ペットのトイレは流さない

トイレットペーパー以外は流さない

店舗や施設など公共のトイレに貼紙もあるので、知っている方が多いかと思いますがトイレットペーパー以外はトイレに流すのはNGです。

少しならティッシュを流しても大丈夫?

少量でもティッシュは流せません。トイレットペーパーとティッシュは同じように見えても水に溶けるか溶けないかで大きく違うので注意が必要です。

油を流さない

揚げ物の後の油はそのまま排水溝に流さないようにしています。油を流すと、配管が詰まったり、浄化槽内の装置異常の原因にも繋がります。

- 少量の場合:キッチンペーパーで拭き取る

- 大量の場合:油凝固剤を使用

大量の油の場合は油凝固剤を使用し完全に固まったら燃えるゴミとして、処分できるのでおすすめです。

油の後処理が大変で揚げ物をしない!という家庭もよく聞きますが、わが家は油凝固剤を使って揚げ物も食卓に並べています。

洗濯洗剤は適量を心がける

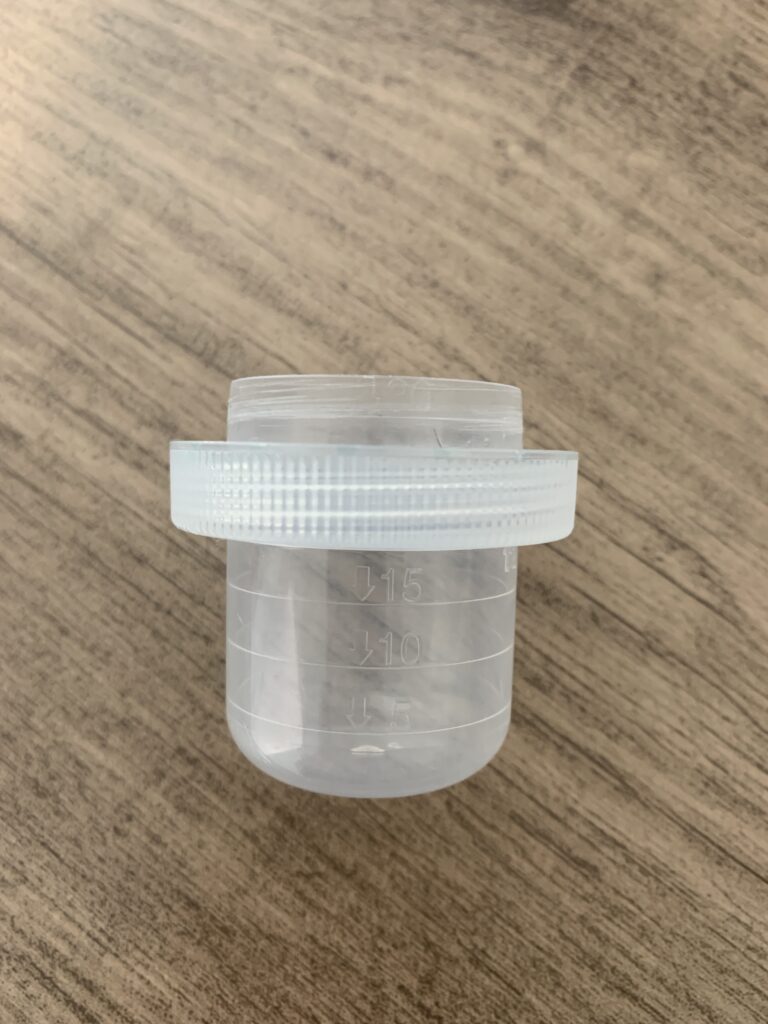

洗濯洗剤は大量に使わず適量を心がけています。一手間だけど洗濯キャップで毎回測ってから洗濯機へ投入しています。

洗浄力の面からいっても、洗剤を2倍量入れたからといって2倍の洗浄力が得られる訳ではありません!洗濯物に対しても適量がイチバン✨

ペットのトイレは流さない

ペットのトイレは人間のものと違って、繊維質が多く浄化槽の処理能力が追いつかず詰まりの原因となるので、トイレには捨てず燃えるゴミで処分します。

自宅のゴミ箱に捨てて、収集日まで臭いが気になる!って方は↑を試してみて下さい。

見た目は単なるビニール袋に見えるのに、普通のビニール袋と比べると驚くほど匂わないのでストレスが減ります。

義理の実家でこれ使ってたのですが、自分の隣にあっても臭いが漂ってこなくて助かりました✨

【浄化槽】使ってみて感じたこと

実際に使ってみて感じたことをまとめました。

- 入居1年目臭いは気になってない

- 来客が多いと汚れる速度も速い

- 土地探しで浄化槽地域か確認するべき

入居1年目臭いは気になってない

まだ入居1年目という事で設備が新しいのもあるかもしれまんせが、臭いは全く気になりません。

(追記:2年目も臭いは全く気になりません)

玄関前に浄化槽があるので、来客時、帰宅時、出勤時、臭いがするのか不安もありましたが、今のところは問題ありません。

以前住んでいた賃貸アパートでは、たまたまわが家の駐車スペースの近くに浄化槽があり、臭いがする時は止めている車の中まで臭いがあがることも多々ありました。

保守点検、清掃をお願いしている業者さんへ相談。消臭剤をもらうなどの早めに対策が必要👃

来客が多いと汚れる速度も速い

\わが家の浄化槽と家族構成/

- 夫👨、妻👩の大人2人暮らし

- 浄化槽容量は5人槽🎬

5人槽に大人2人暮らしなので、余裕かな👍というのが私の最初の印象。

しかし保守点検で言われたのは2人暮らしにしては汚れているとのこと・・・😢

引越しの年だった事もあり、引越し、新居祝いにたくさんの人が出入りすると、どうしてもトイレの使用回数は増えるのでこの事も汚れている原因のひとつかもしれないとの事。

日常的に来客が多いご家庭は汚れる頻度も早くなるかもしれません。汚れを防ぐためにも、日常の生活で気をつける事が大事です。

土地探しで浄化槽地域か確認するべき

わが家は土地探しの条件では、「立地」「水害」などは意識したものの、浄化槽については全く意識しておらず家が形になってきた後半に気づきました。

もちろん説明はしてくれてましたが、中の設備をどうするかなどそちらに意識がいってました・・・😳

浄化槽に絶対にしたくない!という方は、土地探しの時点でしっかりと確認しておく事が大事です。

今は下水道管が通っていなくても、将来下水道管が通ったら浄化槽から下水道管に切替えの工事も必要になり莫大な費用がかかる可能性も高いです。

【浄化槽】まとめ

今回は「【浄化槽】点検や清掃は必要?わが家の年間維持費や注意している事まとめ」について記事にしました。

わが家の浄化槽の年間の維持費用は約5万円弱

これから年数が経っていくと、故障などプラスで費用がかかるのは覚悟です。そんな浄化槽に負担をかけないようにするには、日常生活で気をつける事も大切。

- トイレットペーパー以外は流さない

- 油を流さない

- 洗濯洗剤は適量を心がける

- ペットのトイレは流さない

上手く浄化槽と付き合いながら、生活していきましょう🎵

最後までご覧いただきありがとうございました。

コメント